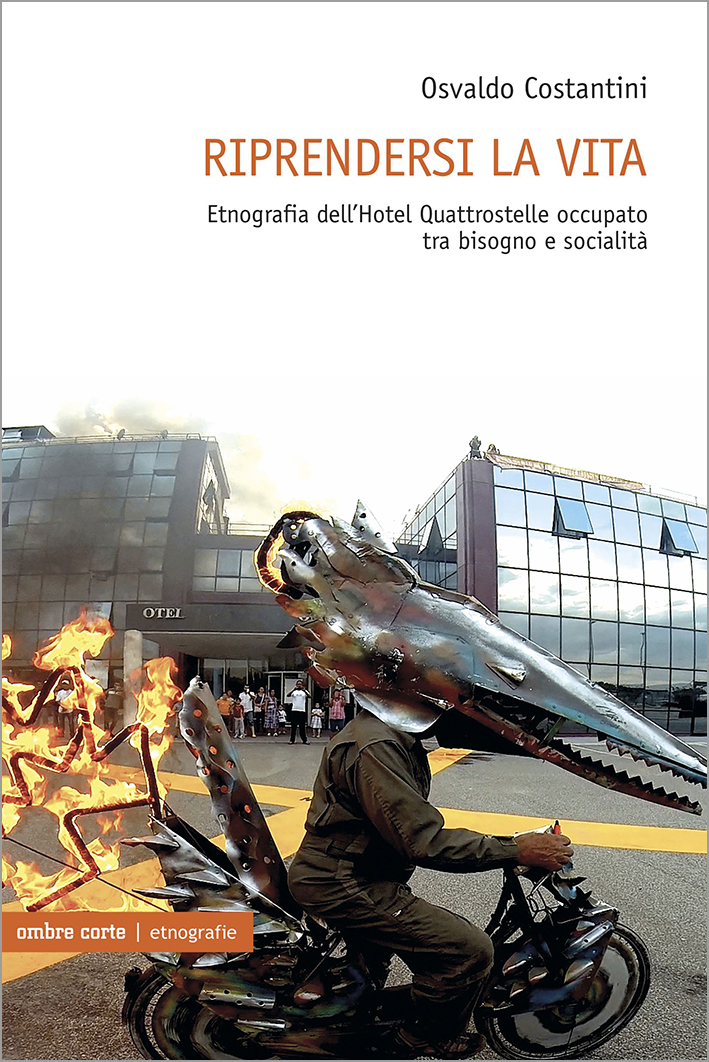

Descrizione

Osvaldo Costantini

Roprendersi la vita

Etnografia dell’Hotel Quattrostelle occupato

tra bisogno e socialità

Il testo offre uno sguardo antropologico su una occupazione abitativa romana, l’Hotel Quattrostelle, con una attenzione alle biografie e ai dilemmi delle persone, principalmente migranti, che in stato di deprivazione entrano nei percorsi del Movimento per il Diritto all’Abitare di Roma. Il testo si dispiega a partire da una particolare riflessione sulle traiettorie biografiche dell’autore, tra estrazione sociale e attivismo politico, che implicano l’assunzione di determinati habitus e consentono una elaborata premessa metodologica ed epistemologica sulla ricerca.

Il tema dell’occupazione è inoltre detonatore e prisma di rifrazione di diverse questioni che emergono nel corso dell’etnografia: uno sguardo privilegiato è infatti dedicato alla modalità di autorganizzazione reale che si costruisce all’interno dell’occupazione e sembra dipanarsi in una particolare dialettica tra decisioni assembleari, devianze e formazioni di continui contropoteri. Sia dalla questione dell’autorganizzazione sia da quella dell’atto di occupare emergono diversi temi che fungono da punti di accesso privilegiati a questa parte delle classi subalterne ed alla loro produzione culturale intorno a lavoro, tempo libero, violenza, obblighi familiari, integrazione, abitare, diritti, religione, diversità culturale.

Osvaldo Costantini insegna Antropologia Culturale presso il dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione dell’Università di Roma “Sapienza”. Si è occupato di rifugiati eritrei e del rapporto tra movimento pentecostale e nazionalismo eritreo-etiopico, tema a cui è dedicata la monografia La nostra identità è Gesù Cristo. Pentecostalismo e nazionalismo tra gli eritrei e gli etiopici a Roma (Franco Angeli, 2019). Da diversi anni si occupa di questioni legate all’abitare tra attivismo politico e ricerca.

UN ASSAGGIO

Indice

9 Ringraziamenti

11 Introduzione

1. Can the Subaltern Speak? oggettivare il soggetto oggettivante; 2. Lui è un compagno; 3. L’organizzazione del testo

21 Capitolo primo. Roma. Sfratti, baracche e rendita urbana

1. Il governo della questione abitativa; 1.2. L’edilizia popolare; 1.3. La gestione dell’edilizia residenziale pubblica; 1.4. Stranieri in città. Le migrazioni contemporanee, lo spazio urbano e la valorizzazione capitalista

40 Capitolo secondo. Genealogie storiche

1. La lotta per la casa a Roma; 2. Il sindacalismo metropolitano e i bpm

49 Capitolo terzo. Approdare all’occupazione tra “necessità” e “scelta”

1. Tor Sapienza; 2. Una vita a Quattro Stelle; 3. Il momento di occupare; 4. È la necessità; 4.1. Madera; 4.2. Paula; 5. Letture esistenziali; 5.1. Occupazione, unica via. Anche lo Spirito Santo è dell’autonomia!; 5.2. Adila. Necropolitiche dell’abitare migrante; 6. Riappropriarsi del salario e del tempo libero; 6.1. Ho cominciato a godermi io i soldi che guadagnavo; 6.2. I lavoratori “autonomi”; 7. Deviazione: un po’ di Stato. L’articolo 5 del decreto Renzi-Lupi; 8. Parziali conclusioni del capitolo

102 Capitolo quarto. Autorganizzazione e convivenza nella diversità

1. Preludio; 2. Introduzione. Dissentire e creare socialità alternativa; 3. L’organizzazione interna del 4s; 3.1. Lo spazio; 3.2. L’organizzazione dello spazio e il rapporto con il collettivo; 4. La sovranità limitata dell’assemblea; 4.1. Primo contro tutti; 4.2. La biblioteca; 5. Identità e diversità nell’occupazione abitativa; 5.1. Non dà la mano; 5.2. Le relazioni a tre termini; 5.3. I morti; 5.4. La cerimonia del caffè e gli spazi di attivazione femminili; 6. La compravendita delle case e le sanzioni morali

144 conclusioni. Lotta politica, migranti e orizzonti di riferimento

149 Bibliografia

Introduzione

1. Can the Subaltern Speak? oggettivare il soggetto oggettivante

Max: Tu te la porterai dietro per tutta la vita la puzza della strada.

Noodles: A me piace da matti la puzza della strada, mi si aprono i polmoni quando la sento. E mi tira anche di più.

Segio Leone, C’era una volta in America (1984)

18 maggio 2018. La chiesa di San Ciro del Rione Campegna a Napoli, nel quartiere di Cavalleggeri, è piena fino al portone e il silenzio solito di un funerale è alquanto disatteso. Il prete tenta un discorso che incrocia la perplessità degli sguardi di una intera ala della chiesa composta da una larga parte dei movimenti sociali napoletani. Sulle panche ci sono appoggiate alcune bandiere rosse con al centro un ottagono bianco in cui vi è la scritta “Stop sgomberi, sfratti e pignoramenti”. In basso all’ottagono un cerchio bianco con un fulmine che lo attraversa, storico simbolo dell’occupazione e della resistenza, la cui origine è probabilmente legata all’autonomia operaia tedesca. La bandiera è ormai il simbolo storico dei Movimenti per il Diritto all’abitare in Italia, e ne vedo una nelle mani di un volto conosciuto nell’ambiente che mi passa accanto. Gli chiedo di mettere la bandiera sulla bara. Il funerale è quello di un uomo sessantenne che per diversi anni è stato, insieme alla sua famiglia, un occupante napoletano di case; ma ho un potere decisionale perché quello nella bara è anche il fratello di mio padre con cui sono cresciuto e che mi ha insegnato una infinità di cose. Mi basta dunque aggiungere la spiegazione sul fatto che la bandiera è parte della vita di questa persona e va quindi aggiunta a tutto quello che c’è oggi sulla bara. Mentre Angela, mia amica storica e compagna del personaggio, mi tiene abbracciato, piango e penso a quello che dovrò dire tra poco al pulpito. Vengo preso da una complessa serie di emozioni relative al fatto che ero costretto a vivere un dramma familiare, contestuale all’incontro con persone conosciute che non vedevo da tempo. Così come all’essere stato distante – avevo lavorato in Sicilia dal 2014 a pochi mesi prima – ed essermi precluso la possibilità di vivere qualche altra esperienza in città con mio zio. Una cosa che avevano invece fatto amici, compagni e amiche; compagne che di tanto in tanto mi scrivevano qualche messaggio per ricordarmi quanto l’avere a che fare con mio zio gli ricordasse l’avere a che fare con me. Decisi in quel momento che la cosa che maggiormente potesse aiutarmi a fare i conti con questo rimpianto sarebbe stato quello di “raccontare”, per il tramite dell’etnografia, una occupazione abitativa, con le motivazioni, le aspirazioni e le emozioni dei soggetti coinvolti.

Presa la decisione mi trovavo di fronte al dilemma metodologico che, nonostante l’impegno emotivo, non intendevo ignorare: la ricerca antropologica classica elegge a oggetto di studio l’alterità, onde creare una curvatura volontaria della propria esperienza di vita (Piasere 2002) al fine di interpretare una cultura altra, con il suo diverso senso comune, con i suoi diversi habitus, restituendola poi tramite la scrittura. Mi rimaneva da pensare dunque a come impostare questa impresa etnografica in maniera consapevole, rendendola in grado di esplicitare in tutti i passaggi del processo conoscitivo, non tanto i miei posizionamenti consapevoli, quanto i miei processi di soggettivazione inconsapevoli. Bisognava cioè operare la classica oggettivazione del soggetto oggettivante (Bourdieu, Wacquant 1992). Non solo ero direttamente legato ai movimenti per il diritto all’abitare, ma ero cresciuto all’interno delle classi subalterne caratterizzate dalla deprivazione e da un certo ribellismo. Avevo passato la mia infanzia e adolescenza a Cavalleggeri, quartiere operaio legato alle acciaierie e al siderurgico di Bagnoli, dove le storie di famiglia erano spesso quelle di malattie professionali che avevano mietuto morti e di lotte operaie ai cancelli delle fabbriche tra l’autunno caldo e gli anni Settanta. La generazione che comprendeva mio padre, i fratelli e le sorelle, aveva attraversato l’emigrazione a Milano, il rifiuto del lavoro e la disciplina di fabbrica caratteristici dell’assalto al cielo degli anni settanta. La mia infanzia e adolescenza era stata tra venditori ambulanti che oscillavano tra la disoccupazione e il tentativo di lavorare il meno possibile, scuolabus abusivi e affitti troppo alti. Soldi che non bastavano mai e padroni di casa cui non si riservavano parole di cortesia. Esattamente l’esperienza dei miei soggetti di campo, con i quali credo di aver fatto risuonare la mia voce nel tentativo, come spiegherò, di tradurre la loro esperienza. All’inizio degli anni duemila avevo già attraversato decine di movimenti studenteschi; partecipavo a qualunque mobilitazione del cosiddetto “movimento no global” e, fino alla fine dell’Onda, tra 2009 e 2010, ritenevo questi spazi luoghi “naturali” in cui stare. Dal 2001 fino al 2012, avevo scelto attività non convenzionali; soprattutto di lavorare nei mercati (talvolta abusivi in parte o del tutto) come l’intera mia famiglia paterna, per l’autonomia che mi concedeva, sia in termini di disciplina sia di tempo libero – esattamente come alcuni miei interlocutori di questa ricerca – per studiare e migliorare le mie condizioni. Inoltre i problemi nel pagamento dell’affitto li ho avuti sino al 2020 a causa del precariato accademico.

Se questa mia storia non si poteva cancellare, era necessario partire da una sua piena consapevolezza per farne un progetto scientifico: decidere di rinunciare alla ricerca non solo mi dispiaceva, ma mi apriva anche un dubbio etico riguardante il fatto che, nell’ostinata ricerca delle alterità radicali, si corre il rischio che le storie dei subalterni, e delle loro lotte, vengano scritte da altri, coi loro linguaggi e con i loro sguardi. Can the Subaltern Speak? (Spivak 1988) assume tutta la sua pregnanza etico-metodologica.

Lo scioglimento di tali nodi si è prodotto tramite il ricorso a una riflessione sui miei habitus, i dialoghi con colleghi e colleghe e alcune riflessioni teoriche.

In primo luogo, se è vero che il brodo primordiale che dà luogo alla mia esperienza di vita è quello appena descritto, è vero che sono anche altro: sono un antropologo che ha vissuto l’accademia, con i suoi habitus e processi relazionali decisamente diversi dalle classi subalterne e le sue espressioni culturali. Ero dunque in grado, sia per competenza professionale, sia per il contrasto tra mondi diversi, di individuare le caratteristiche precipue che rendevano pregnante l’analisi etnografica del contesto (cfr. Palumbo 2020).

In secondo luogo, mi ritrovavo a raccontare l’esperienza degli occupanti all’interno del mio lavoro, soprattutto in alcune fasi della malattia di mio zio in cui ero costretto magari a rispondere al telefono o a prendermi dei momenti difficili in presenza di colleghi. Due episodi mi hanno aiutato in questo senso: una collega, durante un viaggio in autobus per l’aeroporto di Parigi di ritorno da un convegno, si arrabbiò moltissimo quando le spiegai che le persone occupavano perché non avevano altro modo per abitare e per darsi una sopravvivenza migliore. La sua reazione mi stupì: urlò a squarciagola che dicevo cose aberranti con troppa tranquillità; e che non capiva perché, invece di un atto illegale, non facessero una raccolta firme o una petizione online. Fu invece il direttore di un centro di ricerca per cui lavoravo a Trento a farmi la domanda più provocatoria e illuminante: “ma sono consapevoli [gli occupanti] che stanno rubando qualcosa?”. Con entrambi ho tutt’ora una solida relazione di amicizia: il loro breve intervento è stato per me fondamentale nell’impostazione metodologica e epistemologica del seguente progetto etnografico.

Vengo dunque al terzo aspetto, quello delle riflessioni teoriche: Herzfeld ha definito l’antropologia un processo anzitutto di comparativismo critico dei sensi comuni (2006). Boni parla in maniera simile di un “processo attento e critico di ricognizione dell’ovvio, di interrogazione del quotidiano” (2011, p. 169)

L’obiettivo diventa dunque mettere a confronto l’esperienza e l’elaborazione degli occupanti con un universo, quello dei lettori di questo testo, che quel mondo non lo conosce. La mia etnografia diventava un processo conoscitivo a contrario: piuttosto che essere l’etnografia il processo di curvatura volontaria della propria esperienza di vita (Piasere 2002), era la mia vita degli ultimi anni in contesti accademici o lavorativi “classici” (avevo lavorato per un’agenzia dell’onu, per alcune ong e per alcuni centri di accoglienza) che veniva a essere considerata una curvatura della mia esperienza di vita, in grado adesso di rimettersi a confronto con i settori subalterni, della cultura di strada e della lotta politica che conoscevo meglio. Gli ultimi anni mi consentivano dunque di vedere le differenze nella comparazione di senso comune e operare una traduzione di quel che vedevo etnograficamente, onde renderlo comprensibile mediante la scrittura. Mi consentiva altresì di evidenziarne gli aspetti più scandalosi, quali ad esempio – lo anticipo – la possibilità di rivendicare a sé il potere da parte dei soggetti occupanti. Non vedevo lo scandalo di una tale concezione, che mi era peraltro familiare. Al contrario, vedevo il motivo per il quale esso destava “scandalo” nel senso comune delle persone di cui sopra. Lo percepivo per contrasto. […]